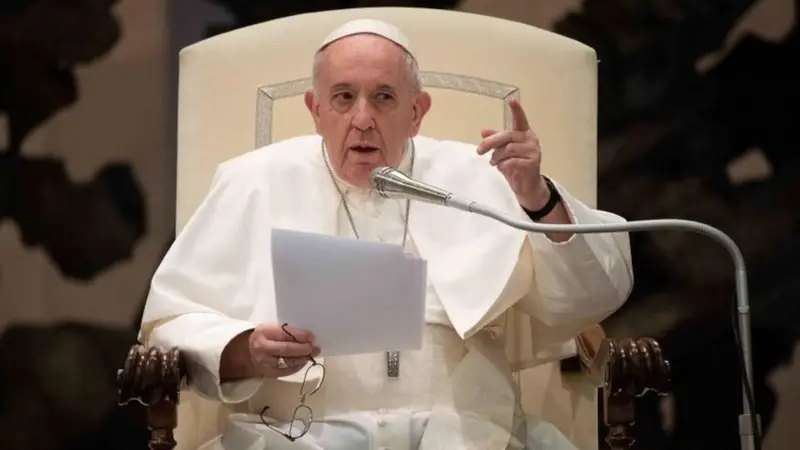

El Papa Francisco, el 266.º Obispo de Roma y el primer pontífice de las Américas, ha fallecido a la edad de 88 años, poniendo fin a uno de los pontificados más agitados, transformadores y controvertidos de la historia moderna de la Iglesia Católica. Su mandato, que comenzó en marzo de 2013 tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, estuvo marcado por reformas de gran alcance, una atención pastoral intensa y un profundo compromiso con los asuntos políticos y sociales globales.

Si bien fue aclamado como un defensor de los pobres, el medio ambiente y el diálogo interreligioso, el Papa Francisco también fue criticado por su ambigüedad teológica, una centralización de la autoridad eclesial a pesar de su promoción de la sinodalidad, y un estilo de gobierno a veces impredecible. Su legado será complejo, reflejando tanto sus esfuerzos por modernizar ciertos aspectos de la Iglesia como las divisiones que surgieron bajo su liderazgo.

Un pontífice poco convencional

Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, en 1936, el Papa Francisco fue el primer papa jesuita, el primero de América Latina y el primero en tomar el nombre de San Francisco de Asís. Su elección representó una ruptura decisiva con la tradición eurocentrista del papado, señalando un giro hacia una Iglesia más inclusiva a nivel global.

Desde el principio, Francisco buscó presentar una imagen más humilde y accesible del papado. Eligió vivir en la Casa Santa Marta del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico, prefirió vestimentas más sencillas y habló con frecuencia de la necesidad de una “Iglesia pobre para los pobres.”

Momentos destacados del pontificado

Timothy S. Flanders, editor en jefe de One Peter Five, un sitio web muy crítico del Papa Francisco, publicó a principios de 2024 una lista de “13 cosas buenas que ha hecho el Papa Francisco.”

Entre ellas:

- Más fiestas marianas

- El Año de San José

- Fuerte retórica contra el aborto

- La promoción de comunidades intergeneracionales, especialmente con atención a los ancianos

- La Consagración de Rusia

- El decreto de protección para la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro

- El Derecho Canónico contra la ordenación femenina

El Papa Francisco colocó constantemente a los pobres y marginados en el centro de su pontificado, encarnando el llamado del Evangelio a servir a “los más pequeños.” Desde el principio, señaló un renovado enfoque hacia los pobres, llamando a la Iglesia un “hospital de campaña” que atiende las heridas de los que sufren y que debe ir “a las periferias.”

También realizó gestos personales y concretos de compasión hacia los necesitados, acercándose personalmente a los sintecho en Roma al establecer iniciativas para proveer duchas, atención médica y refugio; así como acercarse a niños, prisioneros, enfermos y otros grupos cada vez más ignorados por la sociedad.

Enfoque pastoral por encima de la precisión doctrinal

Una de las características definitorias del enfoque teológico del Papa Francisco fue su énfasis en la misericordia y el acompañamiento pastoral. Su documento emblemático Amoris Laetitia (2016), que abordó temas de familia y matrimonio, generó una gran controversia, particularmente por su postura ambigua sobre la comunión para católicos divorciados vueltos a casar. El documento fue elogiado por su sensibilidad pastoral, pero también criticado por crear incertidumbre doctrinal.

Del mismo modo, sus repetidos llamados a que la Iglesia “vaya a las periferias” y su enfoque en la sinodalidad —una forma de gobernanza eclesial más consultiva y descentralizada— fueron vistos por sus partidarios como pasos necesarios hacia la reforma, pero por sus críticos como un debilitamiento de las estructuras tradicionales de autoridad. Sus restricciones a la Misa Tradicional en Latín mediante Traditionis Custodes (2021) fueron defendidas como un intento de unificar la Iglesia bajo una expresión litúrgica única, pero también recibieron resistencia no solo de comunidades tradicionalistas, sino de muchos otros que lo vieron como un castigo innecesario a quienes el Papa percibía como opositores a su pontificado.

Aunque Francisco no cambió la doctrina oficial de la Iglesia sobre la sexualidad, su enfoque pastoral, incluyendo su conocida frase “¿Quién soy yo para juzgar?”, marcó un cambio de tono. El documento Fiducia Supplicans de 2023 permitió bendiciones a personas en relaciones del mismo sexo, alimentando el debate sobre si representaba un desarrollo doctrinal o una acomodación pastoral.

Reforma curial y administración del Vaticano

Las reformas del Papa Francisco se extendieron más allá de la teología hacia la gobernanza estructural de la Iglesia. Emprendió importantes reformas financieras y administrativas en el Vaticano, intentando limpiar problemas de larga data relacionados con corrupción y mala gestión financiera. Su constitución apostólica Praedicate Evangelium (2022) reestructuró la Curia Romana, reorganizando los departamentos clave del Vaticano para enfatizar la evangelización por encima de la doctrina. Sin embargo, su estilo de gobierno fue frecuentemente criticado por analistas vaticanos como errático, con cambios de personal frecuentes y una tendencia a centralizar la toma de decisiones a pesar de su declarado objetivo de descentralización.

Su manejo de la disciplina interna de la Iglesia también fue objeto de escrutinio. Aunque adoptó una postura firme contra el abuso sexual clerical, su enfoque inconsistente al tratar acusaciones contra ciertos obispos y clérigos llevó a acusaciones de aplicación selectiva. Sus tratos con figuras como el ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, el obispo argentino Gustavo Zanchetta o el P. Marko Rupnik dejaron a muchos cuestionando si las reformas prometidas en este ámbito se concretaron plenamente.

Un Papa global: viajes, diplomacia y compromiso político

Francisco siguió al Papa San Juan Pablo II como uno de los papas más viajeros de la historia, realizando más de 40 viajes apostólicos a más de 50 países. Sus visitas a regiones en guerra y empobrecidas, incluyendo Irak, Sudán del Sur y Myanmar, subrayaron su compromiso con la paz y la reconciliación. Fue el primer papa en visitar la Península Arábiga, donde firmó en 2019 el “Documento sobre la Fraternidad Humana” con el Gran Imán Ahmed el-Tayeb, promoviendo el diálogo interreligioso. Sin embargo, algunos interpretaron la firma del documento como una dilución de la doctrina católica de que no hay salvación fuera de la Iglesia.

Su implicación en la política global fue extensa. Fue un defensor vocal de la acción climática, publicando Laudato Si’ (2015), que llamó a una urgente responsabilidad ecológica. Sus opiniones económicas, a menudo críticas del capitalismo, enfatizaron los peligros de la desigualdad y el consumismo.

A diferencia de sus predecesores, el Papa Francisco con frecuencia habló abiertamente sobre temas políticos específicos, incluyendo la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y la situación de los migrantes —un sello distintivo de un papa cuya primera salida fuera de Roma fue a la isla italiana de Lampedusa para destacar el sufrimiento de los migrantes y solicitantes de asilo. Sin embargo, sus comentarios no estuvieron exentos de controversia, especialmente en cuanto al equilibrio entre el derecho a migrar y el derecho de los estados a regular sus fronteras.

Poco antes de su muerte, el Papa Francisco envió una carta enérgica a los obispos estadounidenses criticando la postura de la administración Trump sobre los migrantes y calificando la promesa del presidente de deportaciones masivas como “una gran crisis.” Aunque no fue mencionado por nombre, la carta fue percibida como una crítica al vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo, por sus recientes comentarios sobre el concepto católico del ordo amoris (orden del amor) y la inmigración, convirtiendo a Vance en uno de los pocos políticos católicos en funciones criticados por el Papa Francisco.

Los esfuerzos diplomáticos del Papa tampoco estuvieron exentos de controversia. Su acuerdo con China en 2018 sobre el nombramiento de obispos fue ampliamente visto como una concesión al Partido Comunista Chino, oficialmente ateo y represor, generando preocupaciones sobre la supresión de la Iglesia subterránea. Su renuencia a condenar con fuerza regímenes como los de Venezuela y Nicaragua también llevó a acusaciones de que evitaba confrontar a líderes autoritarios cuando había consideraciones políticas en juego.

Un legado disputado

El Papa Francisco deja una Iglesia dividida, consecuencia no solo de sus acciones, sino también del auge de las redes sociales y su capacidad para multiplicar e intensificar la controversia. Para sus partidarios, fue un papa que priorizó la misericordia sobre el juicio, buscó acercar la Iglesia a los marginados y enfatizó la misión social del catolicismo en un mundo cada vez más secular. Para sus críticos, fue un disruptor que reabrió debates ya zanjados por sus dos predecesores, introdujo confusión donde se necesitaba claridad, debilitó la disciplina eclesial y fomentó la polarización con sus palabras y acciones cuando se necesitaban unidad y desescalamiento.

Su pontificado será recordado como un punto de inflexión —si para la renovación o la ruptura, sigue siendo motivo de debate. Sus sucesores tendrán el reto de abordar las tensiones que crearon sus reformas, ya sea consolidando su visión para la Iglesia o dirigiéndola hacia la visión de “renovación en la continuidad” compartida por el Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI.