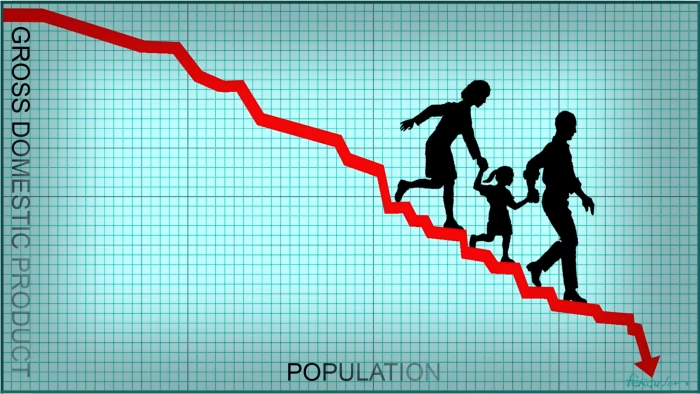

La historia nos muestra que las épocas no siempre comienzan con un suceso claro y fácil de identificar. La Revolución Industrial, por ejemplo, solo fue reconocida por los historiadores décadas después de que ya había transformado al mundo. En cambio, la Era Atómica tuvo un inicio evidente, marcado por la bomba nuclear sobre Hiroshima. Hoy, las sociedades desarrolladas parecen estar entrando en una nueva etapa, aunque todavía no sea plenamente reconocida y es propiamente “la Edad del Declive”.

Una de las señales más claras de este cambio es el estancamiento o disminución de la población en las naciones más avanzadas. Japón, Grecia, Italia, Portugal, Rusia, Alemania, España, Corea del Sur y China, entre otros, ya muestran tendencias de decrecimiento demográfico. En paralelo, países como Hong Kong, Finlandia, Taiwán, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos apenas alcanzan tasas de crecimiento inferiores al 0,5 %. En síntesis, el mundo desarrollado, el mismo que lideró la innovación tecnológica y económica durante los últimos dos siglos, está perdiendo población o apenas logra sostenerla.

A primera vista, podría pensarse que tener menos habitantes es positivo, sobre todo en un mundo donde muchos temen la sobrepoblación y la presión sobre los recursos naturales. Sin embargo, la teoría económica y los datos demográficos sugieren lo contrario ya que una población decreciente es un problema profundo. El economista Julian Simon, hace más de cuarenta años, defendía que los seres humanos son el recurso más valioso de todos, porque tienen la capacidad de crear riqueza donde antes no existía.

Cada invento, cada desarrollo en energía, transporte, telecomunicaciones, medicamentos o sistemas de climatización nació de la creatividad y el trabajo humano. Más personas significan más mentes innovando y más manos produciendo. Una población reducida, en cambio, frena este motor de progreso. Vale recordar que en 1980, Julian L. Simon y Paul R. Ehrlich hicieron una famosa apuesta sobre la escasez de recursos naturales: Simon sostenía que, a largo plazo, los precios de las materias primas tenderían a bajar (descontando la inflación), mientras que Ehrlich defendía lo contrario. Ehrlich eligió cobre, cromo, níquel, estaño y tungsteno, y diez años después, en 1990, todos habían bajado de precio, por lo que perdió la apuesta. No obstante, críticos señalaron que en otros periodos de diez años o con un conjunto más amplio de materias, e incluso a treinta años, Ehrlich habría tenido razón; aun así, estudios posteriores muestran que en plazos suficientemente largos los precios de recursos clave tienden a descender, confirmando en parte la visión optimista de Simon.

Estados Unidos, volviendo al tema central del presente artículo, ofrece un ejemplo ilustrativo. El crecimiento natural de su población (es decir, más nacimientos que muertes) está estancado. Por primera vez en casi 150 años, el crecimiento por inmigración se proyecta como mayor que el de los nacimientos; y aun con inmigración, la tasa de crecimiento total caerá de forma permanente por debajo del 0,5 % en la próxima década. Esta tendencia genera problemas graves para su sistema de Seguridad Social. En 1960, había más de cinco trabajadores activos por cada beneficiario del sistema de pensiones. Hoy, esa cifra cayó a menos de tres, y se espera que en diez años se reduzca a apenas dos. En consecuencia, el trabajador promedio de hoy debe aportar dos veces y media más que el trabajador de hace tres generaciones para sostener a los jubilados.

El problema no es solo financiero sino también político. A medida que la población envejece, los jubilados y quienes están cerca de jubilarse representan un bloque electoral más grande y poderoso. Estas personas tienden a oponerse a cualquier recorte de beneficios, incluso si esas medidas garantizarían la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Mientras tanto, los jóvenes, que serían los principales beneficiados por las reformas, votan en menor proporción y, por lo tanto, tienen menos influencia. Un ejercicio hipotético muestra la magnitud del desafío; piénsese que si todos los votantes de hasta 52 años apoyaran reducir beneficios y todos los mayores de 53 se opusieran, hoy ganaría el recorte con 51 % de apoyo. En siete años, sería un empate, y a partir de 2030 ya no habría forma de aprobar ninguna reducción, aun con unanimidad entre los jóvenes. Los números de la Seguridad Social son claros porque sin cambios, el sistema enfrentará un déficit de millonario en dólares en la próxima década. Para equilibrarlo, sería necesario recortar beneficios en un 25 %, aumentar las contribuciones en un porcentaje similar, o aplicar una combinación de ambas medidas. Otra opción sería que el gobierno simplemente se endeude para cubrir el agujero, pero esto solo trasladaría la carga a otra parte del presupuesto y, en última instancia, a los contribuyentes del futuro, que serán principalmente los trabajadores activos.

Existen propuestas para aliviar el problema. Una de ellas es eliminar el límite máximo de ingresos sujetos a contribuciones, que hoy se sitúa en torno a los 160.000 dólares anuales. Sin embargo, esta medida afectaría especialmente a los pequeños emprendedores, que ya deben cubrir tanto la parte patronal como la del empleado. Para ellos, la tasa efectiva subiría al 12,4 % sobre cualquier ingreso adicional, desalentando la creación y crecimiento de nuevos negocios. Una variante más moderada sería mantener el límite actual y solo eliminarlo en los ingresos superiores a 250 000 dólares. Esto generaría recursos adicionales, pero cubriría menos de la mitad del déficit proyectado.

En todos los escenarios, la conclusión es la misma por cuanto la carga del sistema de pensiones recae cada vez más sobre un número decreciente de trabajadores. Y esta presión financiera desincentiva aún más la decisión de tener hijos, creando un círculo vicioso en el que el envejecimiento poblacional refuerza la caída de la natalidad y, con ella, el debilitamiento económico. El resultado no es un colapso repentino, como en el caso de una guerra o una hambruna, sino un lento deterioro que erosiona las bases del crecimiento y de la estabilidad social. Si miramos hacia atrás, el contraste es notable. Entre el nacimiento de Estados Unidos como una pequeña nación agrícola y su consolidación como superpotencia, la población creció treinta veces. Ese aumento fue clave para impulsar la innovación, la producción y el dinamismo económico. Pero esa etapa ya quedó atrás. Ahora, no solo Estados Unidos, sino gran parte del mundo desarrollado, han entrado en la Edad del Declive. La innovación se ralentiza, los sistemas de retiro se vuelven insostenibles y el progreso material se frena porque el motor principal, la gente, pierde fuerza.

Este proceso no tiene una solución fácil ni inmediata. A diferencia de otros problemas económicos que pueden resolverse con ajustes de políticas o reformas fiscales, el declive demográfico es estructural y avanza de manera silenciosa. Revertirlo implicaría no solo incentivar nacimientos, sino también cambiar mentalidades, reducir los costos de criar hijos, favorecer la inmigración calificada y repensar la relación entre generaciones en términos de responsabilidades y beneficios.

El desafío es que las sociedades prósperas suelen ser víctimas de su propio éxito. La comodidad, la seguridad y el acceso a bienes y servicios reducen el incentivo a formar familias grandes. Mientras las sociedades pobres enfrentan colapsos abruptos por guerras o hambrunas, las ricas tienden a desmoronarse lentamente. Y esa es, precisamente, la esencia de la Edad del Declive; no se percibe como un desastre inmediato, sino como un desgaste silencioso, una erosión gradual que, con el tiempo, debilita a las naciones más avanzadas.